はじめに:RPの現状と希望の兆し

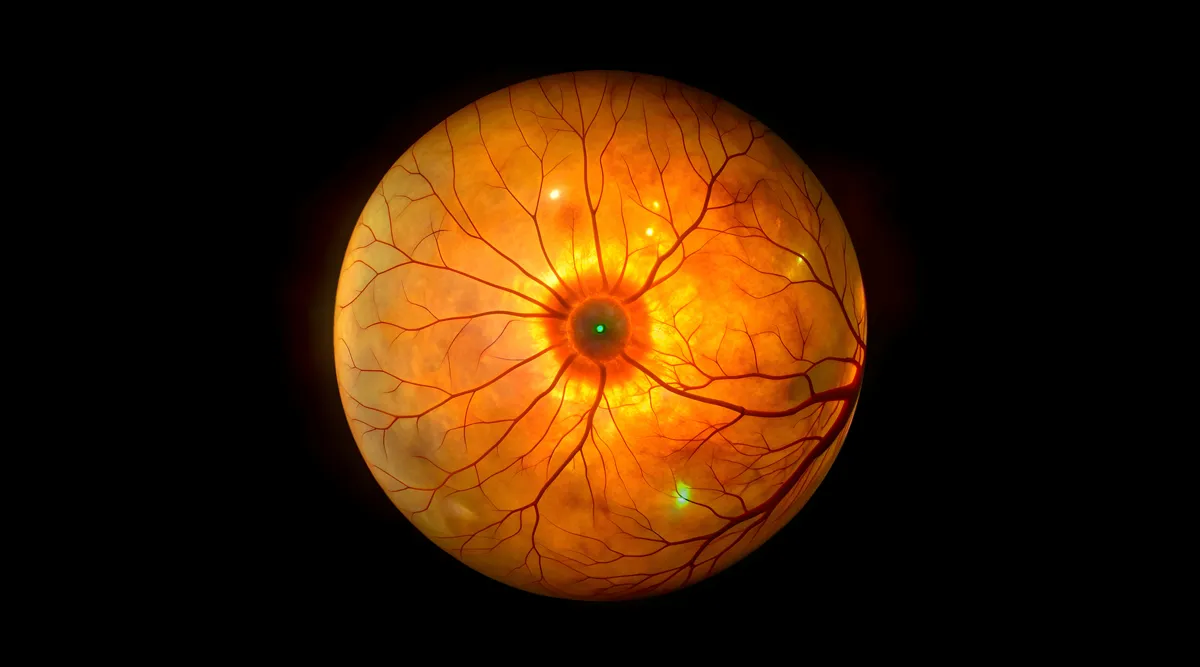

網膜色素変性症(RP)は遺伝子の異常により網膜の視細胞が徐々に減少し、視野が狭まり最終的に重い視力障害に至る進行性の難病です。

これまでRPを根本的に治す治療法はなく、ビタミンA補充や白内障手術などの対症療法でわずかに進行を遅らせることしかできませんでした。そのため多くの患者さんとご家族は「視力の低下を止められない」という不安を抱えてきました。

しかし近年、一部の治療では実際に視機能が改善したという報告も現れ、医療の現場に希望が差し込んできています。たとえば特定の遺伝子変異型RPに対する遺伝子治療では、視野や視力の改善が観察されるケースが登場しました。

ただし、RPは260種類以上の遺伝子が関わるとされる極めて多様な疾患です。そのため、遺伝子ごとに治療薬をつくる方法では限界があります。こうした背景の中で、「遺伝子型に関係なく網膜そのものを守る」ことを目的とする幹細胞治療への期待が急速に高まっています。

幹細胞の力で網膜を修復し、進行を食い止める。その可能性は、すでに一部のRP患者さんで「結果」として示されつつあります。「視力を諦めるしかない」時代から、「守れるかもしれない」時代へ──。幹細胞治療は、今まさにその扉を開きはじめています。

幹細胞治療がもたらす視力改善の可能性──3つの働きに支えられた「網膜を守る力」

RPでは、徐々に視細胞が失われ、視野が狭くなり、最終的には中心視力も低下していきます。幹細胞治療は、この流れを止める・遅らせる・一部回復させるために、複数の方向から網膜に働きかける治療です。

以下に、幹細胞がどのように網膜をサポートするのか、3つの働きに分けて紹介します。

傷ついた網膜の「再生」を促す

幹細胞には、特定の条件下で視細胞や網膜色素上皮細胞(RPE細胞)に近い性質の細胞に変化する能力があります。この能力を使って、減ってしまった視細胞を補うことで、光に反応する力を取り戻すことが期待されています。

たとえば、視力が大きく落ちたRP患者さんに幹細胞を移植した結果、網膜の厚みや電気反応が回復したという報告もあります。つまり、完全に視力を回復できなくても、「一部でも視機能を取り戻せるかもしれない」希望があるのです。

生き残っている視細胞を「守る」

幹細胞は、網膜の中で神経栄養因子(細胞を元気に保つ物質)や成長因子を分泌します。これにより、残っている視細胞の働きをサポートし、今ある視力を維持しやすくなるのです。

この作用は「幹細胞が周りに良い影響を与える=パラクリン効果」とも呼ばれ、たとえ新しい細胞に変化しなくても、網膜にとって大きなメリットになります。

実際、「治療後、視野が広がった」「暗さに少し強くなった」と感じた患者さんもいると報告されています。

進行を早める「炎症や免疫反応」を抑える

RPの進行には、視細胞の遺伝的損傷に加えて、慢性的な炎症反応や免疫の誤作動が関わっていることがわかってきました。幹細胞には、この炎症や免疫の暴走を抑える働きもあります。

幹細胞が分泌する抗炎症性サイトカイン(炎症を静める物質)は、網膜の環境を落ち着かせ、視細胞へのダメージを和らげると考えられています。いわば、「暴走した免疫にブレーキをかける」ような役割を果たします。

この3つの力が、RPの進行と向き合う土台になる

幹細胞治療の魅力は、ただ一つの働きに限られず、複数の方向から網膜を支える力があるという点です。

- 減ってしまった細胞には、新しく補う力(再生)

- 疲れた細胞には、守り支える力(保護)

- 過剰な炎症には、静めて整える力(調整)

このように、複数の作用が同時に働くことで、網膜全体の環境を整え、視力維持の土台を作るのです。

POINT

- 幹細胞は、視細胞やRPE細胞に変化して再生を助ける働きがある

- 栄養因子の分泌により、今ある視細胞を守る=視力維持のサポートが期待される

- 炎症や異常な免疫反応を抑えることで、進行スピードをゆるめる可能性がある

- この「再生・保護・調整」の3方向からの支えが、幹細胞治療の本質的な価値

RP患者を対象とした最新の臨床試験とその成果

幹細胞治療の可能性を語る上で、最も重要なのは「本当に効いたのか?」という実例です。

ここでは、RP患者さんを対象に実施された3つの代表的な臨床研究をご紹介します。いずれも小規模ながら、「視力が上がった」「進行が止まった」という変化が実際に起こったことが報告されています。

臍帯由来MSCの1回投与で視力・視野が改善

RP患者の眼の後部(テノン嚢下)に、臍帯由来の幹細胞(WJ-MSC)を1回移植した研究があります。

治療後1年間の追跡調査では:

- 視力が向上し、読める文字数が10文字以上増えました(視力検査で約2行分アップ)

- 網膜の厚みが回復し、光を感じる部分(視細胞層)が改善しました

- 網膜の働きを調べる検査(網膜電図)でも、反応が良くなりました

この改善は遺伝子型に関係なく(優性・劣性問わず)認められたため、「自分の遺伝子では効果があるのか」と不安を感じる方にも期待が持てる結果です。

自家骨髄幹細胞で視力改善と安全性を確認

カリフォルニア大学デービス校では、患者さん自身の骨の中から採取した幹細胞を、目の中に注射する治療が行われました(7人が参加)。

その結果:

- 7人中4人で視力改善が客観的に確認

- 視野も維持・一部改善

- 副作用なし、安全性良好

「前より見え方が良くなった」という患者の実感と、検査数値の一致が大きな意味を持ちます。RPで「何をしても止まらない」と思っていた進行に、“変化”が見られた瞬間です。

3年間の追跡で進行抑制を確認

別の研究では、WJ-MSCの定期投与に視覚リハビリ(磁気刺激トレーニング)を併用したRP患者を3年間追跡。治療を受けなかったグループと比べて:

- 視野の縮小スピードが明らかに緩やか

- 網膜の働きを調べる検査(網膜電図)も維持傾向

- 視力も平均して安定し、悪化していないケース多数

進行を「止める」「遅らせる」だけでも、RP患者にとっては日常生活の安心感が大きく変わるものです。この試験は、「幹細胞治療で病気の流れを変えられる」可能性を示した貴重な結果です。

「改善例がある」という事実は、何よりの希望になる

RPという病気は、目に見える改善が起きづらいために「何をしても無駄」と思ってしまうことがあります。

しかし、こうした臨床研究で実際に視機能が変化した人がいるという事実は、たとえ一部の例であっても、「まだできることがある」と信じるきっかけになるはずです。

POINT

- 臍帯由来MSCの1回投与で、視力・視野・網膜反応の改善が報告されている

- 自家骨髄MSCでも7人中4人で視力改善、安全性にも問題なし

- 3年間の追跡研究では、進行スピードの明らかな抑制が示された

- 「視機能が改善した」という例が存在すること自体が、RP患者にとって強い希望になる

RP患者にとってウォートンジェリー由来MSCが最適な理由

幹細胞治療の研究では、どんな種類の幹細胞を使うかによって結果が変わることがあります。RPの治療においては、その中でもウォートンジェリー由来の間葉系幹細胞(WJ-MSC)が、最も注目される選択肢の一つになっています。

なぜWJ-MSCがRP患者にとって理想的なのか。以下のような明確な理由があります。

採取に痛みがなく、細胞の若さと活力が違う

WJ-MSCは、新生児の臍帯(へその緒)から採取される幹細胞です。これは、出産後に自然に廃棄される組織から得られるもので、患者自身の体に負担をかけることなく入手できます。

さらにこの幹細胞は、生まれたばかりの“若い”細胞であることが最大の特徴です。

- 増殖スピードが速い

- 老化しにくい

- 活力が高く、治療効果の持続にも期待

実際、骨髄由来や脂肪由来の幹細胞と比較しても、培養中の寿命や分裂回数が優れていると複数の研究で示されています。つまり、少ない材料から治療に必要な細胞数をしっかり確保できるという意味で、WJ-MSCは量と質を両立した幹細胞なのです。

拒絶反応が起きにくく、安全に使いやすい

幹細胞を使った治療で気になるのが免疫拒絶反応ですが、WJ-MSCはこのリスクが非常に低いことが分かっています。

- 他人の細胞を使っても体に受け入れられやすい

- 実際の臨床研究でも1年間副作用ゼロの報告あり

- 免疫を刺激しにくく、むしろ炎症を抑える作用もある

このような特徴から、WJ-MSCは“他家投与”(ドナー由来細胞を使う治療)でも実用性が高いとされています。

つまり、自分の細胞を採取して準備する時間も手術も必要なく、「治療を受けたい」と思ったときに、準備された細胞をそのまま使えるのが大きな利点です。

視細胞を守り、網膜環境を整える成分を豊富に持つ

WJ-MSCは、再生能力だけでなく、「保護」や「調整」の働きでも高く評価されています。

- 神経細胞を守る神経栄養因子(BDNF、NGFなど)を多く分泌

- 炎症を抑える抗炎症因子(IL-10、TGF-βなど)も豊富

- 血流や代謝に関わる成長因子(VEGF、HGFなど)も含まれる

これらの物質は、RPで弱った視細胞をサポートし、網膜全体の環境を整えることで、進行を遅らせたり、残された視機能を保つ手助けになると考えられています。

実際の治療でもすでに使われ、効果が出ている

すでに前述したように、WJ-MSCを使った臨床研究では視力や視野が改善した例がいくつも報告されています。しかも、使用されたのは他人由来(ドナー提供)のWJ-MSCであり、それでも安全かつ効果があったという事実は、患者さんにとって大きな安心材料です。

また、同じ幹細胞を使って数回に分けて投与するなど、応用の幅が広い点もWJ-MSCならではの強みといえます。

POINT

- WJ-MSCは「若くて元気な細胞」で、治療効果の持続や細胞数の確保に優れている

- 拒絶反応が起きにくく、患者本人の細胞採取が不要で負担が少ない

- 神経保護・炎症抑制・網膜環境の改善に関わる因子を豊富に分泌する

- 実際の臨床でも用いられ、安全性・有効性の報告がある

安心して選べる治療法へ──幹細胞治療の安全性はどう評価されているか

新しい治療法に一歩踏み出す際、患者さんやご家族がまず知りたいのは「本当に安全なのか?」という点でしょう。

幹細胞治療に対するその不安に対して、現在までに行われたRP患者を対象とした複数の臨床研究では、重大な副作用の報告は一切ありません。ここではその事実と、なぜ幹細胞治療が安全に行えるのかをわかりやすくご説明します。

臨床研究で報告された“副作用ゼロ”の実績

- トルコのWJ-MSC移植試験(1年間追跡)では、眼や全身に関わる有害な副作用はゼロと明記されています。

- アメリカ・カリフォルニア大学デービス校のCD34+幹細胞試験でも、感染症や合併症は一切報告されていません。

- 一部の患者で、軽度の眼の赤みや違和感が一時的に見られたものの、24時間以内に自然に回復し、後遺症は残っていません。

これらの試験はいずれも実際のRP患者を対象にした正式な臨床研究であり、「幹細胞治療=危ない」という印象を覆す現実的な結果と言えます。

なぜ安全なのか? その理由は「細胞の性質」と「投与法」にある

幹細胞治療が安全である理由は主に2つあります。

体にやさしい細胞であること

幹細胞、特にWJ-MSCはもともと免疫を刺激しにくい性質を持っています。

他人由来の細胞でも、体が拒絶反応を起こしにくいため、副作用が出にくい安全な細胞といえます。さらに、WJ-MSCは若く活力があり、変異や腫瘍化のリスクも極めて低いことが多くの研究で示されています。

投与方法が確立されていること

使用される手技(細胞の投与方法)も安全性を左右する重要な要素です。

幹細胞治療では以下のような実績ある方法が使われています:

- 硝子体内注射(目の中に注射):加齢黄斑変性症でも使われる標準手技

- テノン嚢下投与(眼球外側の膜下に投与):網膜に直接触れず穏やかにアプローチ可能

どちらも、眼科で広く使われている実績ある方法であり、重篤な合併症の報告は今のところありません。

POINT

- 臨床研究では、RP患者への幹細胞治療で重篤な副作用は報告されていない

- WJ-MSCは免疫を刺激しにくく、拒絶や腫瘍のリスクも極めて低い

- 硝子体注射やテノン嚢下投与など、安全性が確立された手技で実施されている

おわりに:治療法がなかった時代を超えて──RP患者に希望を届ける

RPは長いあいだ、「治療法がない」とされてきた病気です。視力を取り戻すことは難しく、進行を止める方法も限られていました。しかし、幹細胞治療の登場により、その前提が大きく変わりつつあります。

実際の臨床試験で、視力や視野の改善、進行の抑制が報告されており、今では「視力を守れるかもしれない」と前向きに考えられる時代が始まっています。

特定の遺伝子型だけでなく、幅広いRP患者に使える可能性があり、しかも重い副作用は報告されていません。治療の選択肢が確実に増えていることは、RP患者にとって何よりの希望です。

焦らず、今できるケアを大切にしながら、治療の進歩を信じていてください。視力をあきらめない時代は、もうすぐそこまで来ています。

- 網膜色素変性症患者に対し臍帯由来MSC移植で視機能改善効果を示した1年間の臨床研究

Management of retinitis pigmentosa by Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells: 1-year results - WJ-MSC単独またはMagnovision併用によるRP治療の3年間追跡結果を示した臨床研究

Management of Retinitis Pigmentosa Via Wharton’s Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cells or Combination With Magnovision: 3-Year Prospective Results - 自家骨髄由来CD34+幹細胞の硝子体内注射によるRP患者対象フェーズ1試験(安全性と視機能改善の初期結果)

Phase I Study of Intravitreal Injection of Autologous CD34+ Stem Cells from Bone Marrow in Eyes with Vision Loss from Retinitis Pigmentosa - MSCの分泌因子が網膜神経保護に与える影響(miR-21などの関与)

Photoreceptor protection by mesenchymal stem cell transplantation identifies exosomal miR-21 as a therapeutic for retinal degeneration - WJ-MSCや幹細胞由来分泌因子の炎症制御・免疫調節作用に関するレビュー

Application of mesenchymal stem cells derived from the umbilical cord or Wharton’s jelly and their extracellular vesicles in the treatment of various diseases - RPと幹細胞治療に関する最新レビュー記事(再生医療・炎症制御・治験動向)

Retinitis pigmentosa and stem cell therapy - 国内大学病院によるRPの概要・進行・治療限界に関する解説(慶應義塾大学)

網膜色素変性症(専門外来)